Nicht nur Jäger, sondern auch ambitionierte Wanderer können diese urigen Bergbewohner in Aktion beobachten: Die Gämsen sind für ihre waghalsigen Manöver auf steilen Felswänden bekannt und aufgrund ihrer oft geringen Fluchtdistanz auch gut zu beobachten.

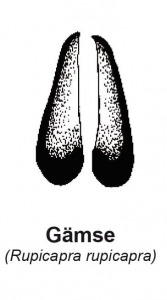

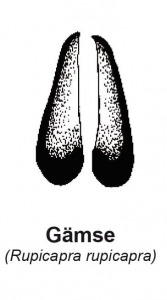

Diese halsbrecherischen Kunststücke im steilsten Gelände gelingen diesen Tieren durch ihre hartgummiartigen und scharfrandigen Hufe, den sogenannten „Schalen“. Das Hochgebirge bis zur Gletscherregion ist das Zuhause der Gämsen, wo wie jedes Jahr im November ein sehenswertes Spektakel, nämlich die Gamsbrunft, stattfindet.

Von den jungen Wilden zum Platzbock

Fotos: W. Peyfuß

Den Männchen verlangt die Brunftzeit alles ab, denn der Weg zum eigenen Nachwuchs ist hart: Die Böcke liefern sich wilde Verfolgungsjagden. Neuankömmlinge werden sowieso zuerst verjagt, denn um Platzbock zu werden, bedarf es eines gewissen Alters und einer Reife, die die Böcke erst ab dem sechsten bis siebten Lebensjahr erhalten. Oft kommt es bei diesen Kämpfen zu tödlichen Abstürzen. Bei den Verfolgungsjagden laufen die Tiere bis in die steilsten Felswände. Hat sich erstmal ein Männchen als Platzbock etabliert, muss er weiter um die Gunst der Geißen buhlen. Dies gelingt ihm einerseits durch das „Blädern“, eine Art Schrei mit weit aufgerissenem Maul, und andererseits durch die für den Mensch übelriechenden, moschusartigen Duftstoffe, die aus den „Brunftfeigen“ hinter den Ohren, den sogenannten Lauschern, abgesondert werden. Anschließend muss der Platzbock bei bis zu 15 Weibchen für Nachwuchs sorgen.

Vor Brunftbeginn: Böcke sammeln für anstrengende Zeit Energiereserven

Aufgrund der energiezehrenden Verfolgungsjagden unter extremen Bedingungen mit den Rivalen, müssen die Böcke sich in der Sommerzeit bereits erhebliche Energiereserven anfressen. Bis zur Brunft werden diese Reserven stetig erhöht, denn während der Brunftzeit nehmen die Böcke kaum noch Nahrung zu sich. Die Energiereserven sollten jedoch bis nach der Paarungszeit ausreichen, um den Winter in den Bergen mit der kargen Nahrung zu überleben.

Wenn die Brunftzeit im November beginnt, ist in den Regionen der Alpengämsen besondere Rücksicht geboten:

Durch den Menschen verursachte Störreize, wie etwa durch

- Querfeldeinwanderer

- Schifahrer, die abseits der Piste fahren

- Mountainbiker

- Paragleiter

- Segelflieger

können dazu führen, dass die Tiere zu wenig Nahrung aufnehmen und somit schlecht durch den Winter kommen. Berg- und Naturliebhaber können dazu beitragen, sich aus Rücksicht vor den Gämsen bewusst und ruhig zu verhalten und ihnen die Ruhe zu gönnen, die sie nach der anstrengenden Zeit benötigen.

Weil die Gämse eine jagdbare Tierart ist und die Bestände gut sind, können sie wegen ihres Wildbrets auch nachhaltig genutzt werden. Oberösterreichs Jägerinnen und Jäger setzen sich dadurch stark für den Lebensraum sowie einen gesunden Bestand dieser Tiere ein – dies garantiert, dass die Gämsen auch weiterhin in unseren oberösterreichischen Lebensräumen anzutreffen sind.

Vom Platzbock zum Einzelgänger

Ist die Brunftzeit abgeschlossen, verlassen die älteren Männchen das Rudel wieder und sind das restliche Jahr über Einzelgänger. Im Gegensatz zu den Böcken bleiben die Geißen mit den halbwüchsigen Jungtieren zusammen, um zwischen Mai und Juni ihre Kitze auf die Welt zu bringen. Nach spätestens zwei Jahren verlassen die Jungböcke ihre Muttertiere. Ab diesem Zeitpunkt geht der Kreislauf wieder von neuem los…

Steckbrief Gams

Gattung | Haarwild/Schalenwild |

| Gewicht | Böcke bis 35 kg, Geißen bis 25 kg |

| Aussehen | Verfärbt sein Fell („Decke“) zweimal pro Jahr; Decke im Sommer fahlgelb mit dunklem Aalstrich; im Winter dunkelbraun bis schwarz |

| Eigenschaften | Tagaktiv, vorsichtig, aber zugleich neugierig, enorme Trittsicherheit; |

| Brunftzeit | November |

| Tragzeit | 26 Wochen |

| Setzzeit (Zeit, wo die Jungen geboren werden) | Mitte Mai – Mitte Juni |

| Natürliche Beutegreifer | Luchs, Wolf, Steinadler |

| Nahrung | Gräser, Kräuter, Triebe und Blätter, Sträucher, Flechten; |

| Hörner | Männchen und Weibchen tragen bis 25 cm lange, gekrümmte Hörner |

| Lebensraum | Alpenraum |

| Fährte | Trittsiegel besteht aus zwei keilförmigen, durch einen Zwischenraum unterbrochenen Schalenhälften www.naturimbild.at/Tierspuren |